バリュエーション業務は、M&A実務においても最もM&Aアドバイザーが専門性を発揮するジャンルの一つと言っても過言ではありません。

一方で、バリュエーションに関する書籍は数多くあり、業務未経験者・業務経験が浅い方ほど悩んでしまうのも事実です。管理者も、過去に数多くの本に手出しをして、学術的で難しい本を複数買って無駄に貯金を減らしたこともあります。

そこで、ここではM&Aバリュエーションに関して本当に役に立つ本を、M&A業務経験者の管理者の目線から記載をいたします。

こちらの内容は、過去にX(Twitter)で投稿した内容を更に深掘った内容となります。

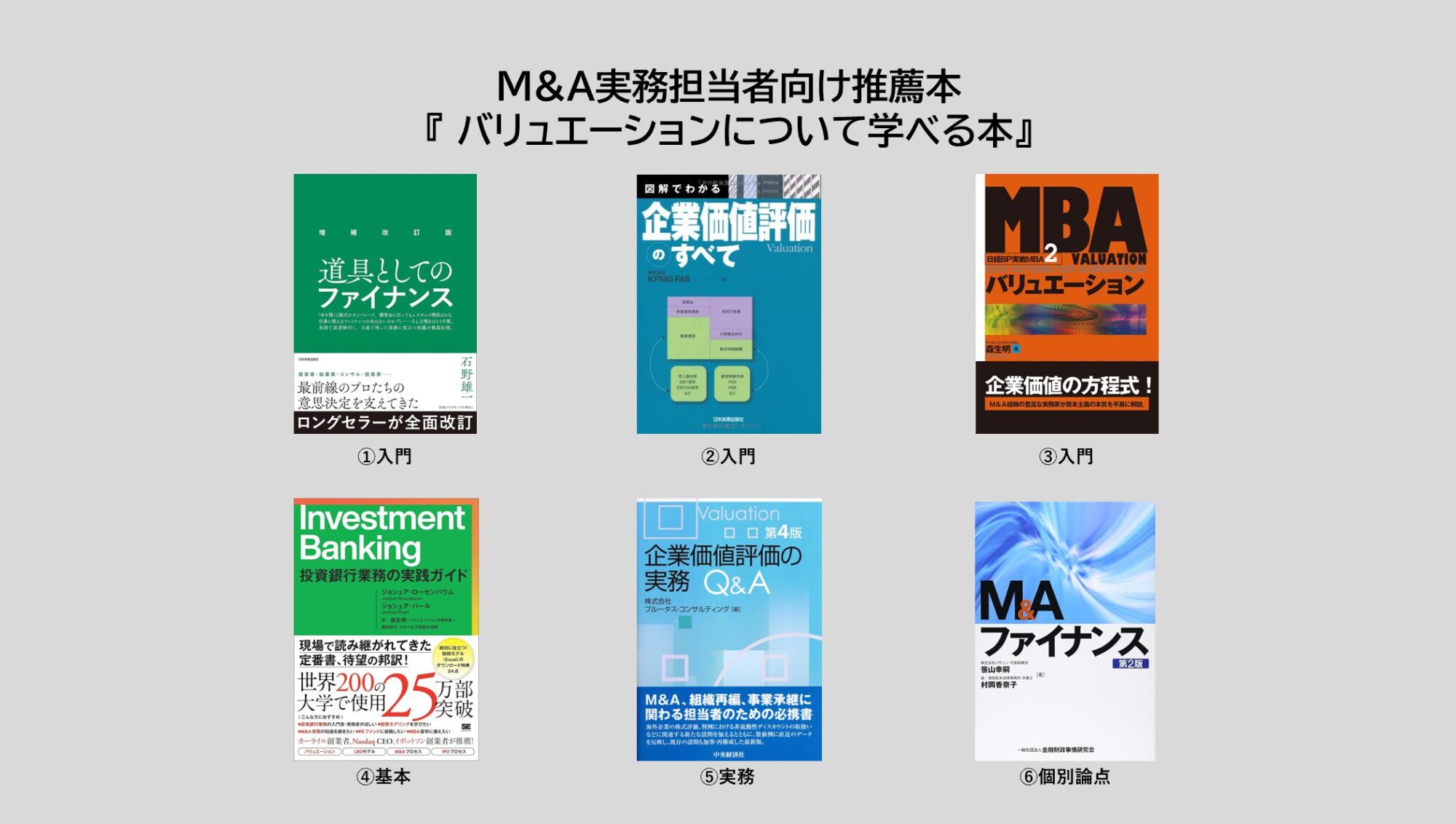

M&Aバリュエーションを学べる本 <入門>

増補改訂版 道具としてのファイナンス

ファイナンスの基礎知識がない方の最初の一冊として最適です。

初めはタイトルを見て「基礎的すぎて意味がないのでは?」と思いましたが、実際に読んでみると、読みやすくありつつも、理論的に重要なポイントはしっかりと抑えている良書でした。

理論の土台をしっかり固められる点が、後々大きな差になります。

企業価値評価のすべて

内容が実務に即しており、それでいて必要最低限の理論も押さえた構成となっており、バランスの取れた良書です。特に、会計や財務の知識があまりない人でも理解しやすい平易な内容となっております。

また、後程ご説明する「MBAバリュエーション」と比較すると、バリュエーション手法の解説に力を入れております初学者でも理解がしやすいように図解で分かりやすく解説している点もポイントが高いです。

キャリアインタビューをした方には、転職エージェントからバリュエーション業務の理解を深めるためにこの書籍を読むように指定され、実際に転職面接を通過した方もいました。

それほど、業界では基本的な書籍として通じている一冊となります。

MBAバリュエーション

本書はタイトルからもわかる通り、MBA教育の視点から企業価値評価を扱っており、理論的な背景から実務的な応用までをカバーしています。特に、財務モデリングや企業価値分析の実際のプロセスを強調しています。

また、MBAというタイトルに惑わされず、理論だけでなく実務への応用も盛り込まれているのが良い点です。

一方で、「企業価値評価のすべて」と比較すると、理論的背景を重視し学問的側面から企業価値評価を掘り下下ているという特徴があります。

M&Aバリュエーションを学べる本 <基本>

ここからは、「入門」でバリュエーションの概念を理解した後、実務観点で読むべき本を紹介いたします。

過去には複数の本がありましたが、現在ではこちらの1冊で十分網羅できていると確信いたします。

Investment Banking 投資銀行業務の実践ガイド

本書の最大の特徴は、実践的なモデリング手法の解説です。

エクセルのサンプルモデルを見ながら学べるため、理論と実践を橋渡しする役割を果たしています。これまで財務モデリング・バリュエーションになじみがなかった方も、この本を読むことで、モデリングの作業イメージをつかめることでしょう。

また、Excel形式で未入力版および演習入力済みの財務モデルをそれぞれダウンロードできるため、自学自習も可能という手厚いおまけつきです。

M&Aバリュエーションを学べる本 <実務>

最後に、実務編として、実際にM&Aバリュエーション業務を行う際にお世話になるであろう書籍を紹介いたします。

ここでは管理者が分かりやすいと思った本を中心にご紹介いたします。

企業価値評価の実務Q&A〔第4版〕

実務に携わる方には、必ず目を通したことのある1冊に違いありません。私も日々の業務で頻繁に参照しています。勘定科目の取り扱いやディスカウント比率の設定など、実務特有の疑問に対するQ&A形式の解説は非常に有用です。

例えば、「マルチプルの算定には、実績値と将来地のどちらを用いるべきか」「非支配株主持分は株式評価にどのようにして反映をするべきか」といった、実務で直面する具体的な課題に対する解答が得られます。

ただし、実務経験のない方には難しい内容となっています。入社前の私がこの本を読んでいたら、間違いなく挫折していたでしょう。まずは基礎的な知識を十分に固めてから、本書に取り組むことをお勧めします。

M&Aファイナンス(第2版)

LBOに特化した名著です。発刊から15年以上経過していますが、その価値は今も色あせていません。当初は「古い本なのでは?」と懐疑的でしたが、理論的な説明の深さに感銘を受けました。

本書の特徴は、LBOの理論的背景から実務上の留意点まで、体系的に解説している点です。特に、レバレッジの考え方や、リターンの構造分解については、実務でも非常に参考になります。

投資銀行業務に従事される方には必読書となりますが、FAS(Financial Advisory Service)の方々にとっては、業務上の必要性は低いかもしれません。ただし、M&A実務の理解を深めるという観点では、FASの方にも一読をお勧めします。

【最後に】管理者のコメント

書籍選びに完璧な正解はありません。この記事で紹介した本も、あくまで一つの指針としてお考えください。

個人的な経験から言えば、最初から実務書に手を出して挫折するよりも、基礎的な本から段階的に学習を進める方が、結果的に深い理解につながりました。

また、書籍での学習は、実務経験を補完するものであって、代替するものではありません。理論と実践のバランスを取りながら、自分なりの学習スタイルを確立していくことが重要だと考えています。

今後も更新をしてまいりますので、面白かったらX(Twitter)で記事をRT、もしくは管理者アカウントのフォローをよろしくお願いします。

コメント